甲奴のカーターシビックセンターに、ロケットストーブ、手作りストーブの集いを見に行ってきました。

到着して受付をしていると講演会が始まったばかりだというので、まず講演会の方に顔を出してみました。

講演会は蓄熱式ヒーターの構造に関するものでした。2t〜4tぐらいのレンガで蓄熱する薪ストーブで、日本ではペチカが有名てす。伝統的な暖房装置と思われがちですが、省エネや排ガス規制で見直されているようです。講習の中で、二次燃焼の大切さ、ダンパーの効果、躯体の熱バランスを考慮することが記憶に残っています。また、話の中に籾殻ヒーター出て来たので、調べてみようと思います。

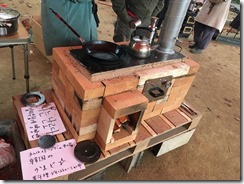

ウイングドームの展示ブースではいくつかストーブが展示されていました。

maki式薪ストーブさんのオーブンユニットを韓国式かまどに組み込める様にしたら、お湯を沸かしながらピザを焼いて、ついでにパスタも作れちゃうな~っと、妄想が爆発しています。

◆maki式薪ストーブさんのオーブンユニット

◆レンガの韓国式かまど